Социологи Левада-центра регулярно спрашивают россиян: “Какие из проблем нашего общества тревожат вас больше всего?” Ответы на этот вопрос позволяют понять многое о российском населении и о его взаимоотношениях с властью.

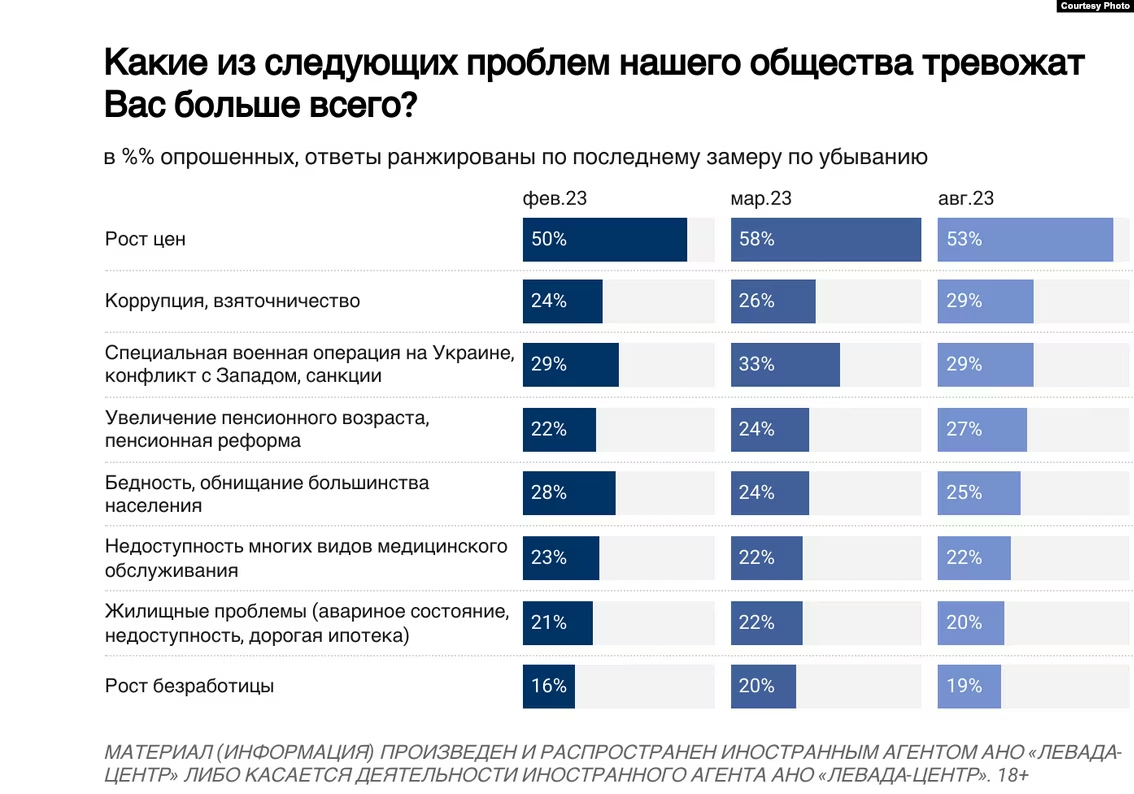

В списке проблем, вызывающих страхи и тревоги, традиционно лидируют вопросы, связанные с экономикой и социальной справедливостью. Так, в опросе, проведенном в августе текущего года, на первом месте рост цен (больше половины опрошенных, 53%), на втором – коррупция, взяточничество (24%) и на третьем – “специальная военная операция” в Украине. Далее, по убывающей: увеличение пенсионного возраста, бедность, обнищание большинства населения, недоступность многих видов медицинского обслуживания, жилищные проблемы и рост безработицы.

Об исследованиях социологов по этому поводу рассказал Радио Свобода научный руководитель Левада-центра, доктор философских наук Лев Гудков.

– Есть сквозные проблемы, которые почти не меняются на протяжении 25–30 лет наших исследований. Это все, что связано прежде всего с ростом цен, страхом перед обнищанием – в общем, с негарантированностью жизни. Это беспокоит людей больше всего. Люди это не контролируют, для них это почти иррациональный процесс, они объясняют это либо жадностью торговцев, либо махинациями, либо коррупцией чиновников, регулирующих цены. Смысла этого процесса люди не понимают, связи с какими-то другими процессами не видят. Так, рост цен в последнее время вызван в том числе войной, резким повышением государственных расходов на военные нужды, соответственно, печатанием денег для того, чтобы покрыть эти расходы, но этого люди просто не понимают, для них это стихийный процесс.

Что касается длительных процессов, это, конечно, безработица, хотя смысл ее меняется. В первой половине 90-х годов и в 2000-х это был страх потерять уже имеющуюся работу, потому что шел резкий процесс реструктуризации экономики, предприятия закрывались, люди держались за свое рабочее место, готовы были на сокращение зарплаты, ликвидацию каких-то социальных благ, к которым они привыкли в советское время (профилактории, путевки и прочее). А в последние годы это скорее страх не потерять рабочее место, а не найти то, которое соответствует представлениям людей о хорошей зарплате, возможности поддерживать приемлемый образ жизни, к которому они привыкли и считают это справедливым.

Дальше, если говорить по списку наиболее тяжелых проблем российской жизни, то это, конечно, чувство хронической несправедливости, неравномерное распределение доходов, резкое расслоение на богатых и бедных как последствие коррупции и эгоистичности чиновников. Люди понимают, что государство тотально коррумпировано, оно платит прежде всего своим исполнителям, функционерам, обеспечивая тем самым их лояльность (в первую очередь это силовики и бюрократия высшего и среднего звена). Вот это ощущение, что распределение доходов идет крайне несправедливым образом, в соответствии с коррупцией и блатом, чрезвычайно возмущает людей, и это очень устойчивая вещь.

Наконец, это ухудшающееся качество медицины, ее недоступность. Для советского и постсоветского человека бесплатность медицины – это такая норма. Рост платности, с одной стороны, приводит к сокращению возможности получить медицинскую помощь, к которой люди привыкли, а с другой стороны, идет чисто физическое сокращение системы медицинских учреждений, особенно в провинции, в сельской местности, где так называемая политика оптимизации здравоохранения приводит к закрытию фельдшерских и акушерских пунктов, росту нагрузки на врачей, соответственно, их вынужденной бессердечности, невниманию к пациентам, халтуре, безответственности. Вот это чрезвычайно тяжело воспринимается людьми, прежде всего, конечно, теми, которые нуждаются в медицинской помощи, а это люди пожилые, в первую очередь женщины, в большей степени, чем мужчины, озабоченные своим здоровьем. Они, как показывает демография, и живут дольше, мужчины раньше умирают от алкоголизма, от надорванности на производстве и прочих причин, а женщины живут дольше, но качество этой жизни низкое, женщины болеют.

– Что меняется со временем в этом списке проблем, беспокоящих россиян?

– Часть проблем уходит или уже ушла: например, страх перед преступностью очень сильно сократился в сравнении с серединой 90-х годов. Рост преступности мы получим примерно через год или два, когда основной контингент мобилизованных, военнослужащих будет возвращаться из зоны военных действий. О росте жестокости и агрессии в обществе мы предупреждали очень давно, но пока такой волны преступности все-таки не наблюдается, как нет и сильных опасений по этому поводу. Несмотря на все претензии к качеству статистики, совсем утаить численность преступлений невозможно, даже МВД это не под силу, и статистика все-таки показывает двойное сокращение численности преступлений и изменение структуры преступности в сравнении с серединой 90-х.

Ушли такие беспокоящие людей проблемы, как закрытие предприятий, задержки заработной платы. Это была очень тяжелая проблема: к середине 90-х годов задержки зарплаты, по данным наших опросов, доходили в среднем до семи месяцев. Люди, особенно в провинции, буквально выживали за счет огородов или торговли, пускаясь в челночную жизнь. Это было крайне тяжелое время, оно оставило в сознании травматический след. Задержки зарплаты как большая социальная проблема закончились к середине 2000-х годов. Во всяком случае, сейчас, когда мы это фиксируем, это на грани статистической ошибки – несколько процентов.

В массовом сознании все это – проблемы, которые в принципе не могут быть решены имеющимися у людей средствами. Это означает, что существует сильный хронический разрыв между массовыми представлениями о том, как все должно быть устроено в соответствии с обещаниями, декларациями государства, чиновников, политиков, и тем, чего люди ждут от управленцев в своей повседневной жизни. У людей в повседневности нет средств для решения таких проблем, как медицина, коррупция или пенсионная реформа, вызвавшая очень сильное возмущение, злость и агрессию, не проходящую до сих пор, хотя со времени повышения пенсионного возраста прошло уже пять лет.

Страх перед утратой чего-либо косвенным образом говорит о том, что является для людей самым важным. Поэтому в число страхов прежде всего попадает страх за существование близких, детей, родственников. Эта неуверенность, незащищенность повседневной обыденной жизни является самой важной в списке фиксируемых страхов.

– Какие-то страхи и тревоги уходят, но, очевидно, появляются и новые?

– Да. Это “специальная военная операция” или война в Украине. Конечно, острота переживаний по этому поводу со временем снижается, люди привыкают, сама проблема рутинизируется, тем более что у людей очень ограниченный доступ к возможности получения информации о происходящем. Но очень высока степень неопределенности: будет мобилизация, не будет, будет контрнаступление украинских войск или нет, будет усиление санкций или нет. Все это создает тревожное состояние неопределенности. И, конечно, никуда не исчез страх перед мобилизацией, так как люди не очень верят заявлениям политиков о том, что мобилизации не будет. Это создает хронический фон рамке существования.

Однако острота этих страхов с течением времени довольно сильно снижается, хотя и не уходит: за полтора года она снизилась почти в полтора раза. Это и действие пропаганды, которая уверяет людей, что все в порядке, все развивается по плану, им лично ничто не угрожает. С другой стороны, это надежды на власть, которые никогда не исчезали. Для патерналистского посттоталитарного режима это очень характерное состояние массового сознания. Другой важный момент – рост номинальных доходов, который особенно ощутим для беднейших слоев населения. За время войны среднедушевые доходы населения увеличились на 20%. В абсолютном выражении это очень небольшой прирост, примерно 5 тысяч: с 22 тысяч в начале 2022 года до 27. Для Москвы это вообще ничто, а для провинции, где средняя зарплата около 30 тысяч, это очень значимое повышение. Такие приросты – важный фактор успокоения населения, снижения тревоги.

Тем не менее, люди все равно не уверены в том, что это надолго, это будет продолжаться, поэтому отношение к войне очень противоречивое. С одной стороны, страх перед тем, что призовут в армию родственников, детей, а с другой стороны, навязываемое пропагандой сознание того, что это война не с Украиной, а с “коллективным Западом”, как говорит Путин, что весь западный мир против России, хочет ее уничтожить. Это повышает чувство консолидированности вокруг власти и гордости за то, что Россия, сопротивляясь Западу, утверждает себя как сильную мировую державу, восстанавливая свой авторитет, свою мощь советских времен. Это мифы, но они работают очень значимым образом.

– Вы назвали целый комплекс проблем, и очевидно, что они во многом взаимосвязаны. А сами люди осознают все это именно как комплекс проблем?

– Нет. В том-то и дело, что цензура и пропаганда разрывают связи между разными явлениями, и у людей нет возможности, нет интеллектуальных инструментов для того, чтобы их связать, провести причинно-следственные связи между разными процессами. Тем более что общественная дискуссия подавлена, независимых средств массовой информации почти не осталось или они перенесены за рубеж, а это все-таки резко сокращает аудиторию. Основная масса населения, примерно 65%, получает информацию из телевидения, а это мощнейшая машина для промывания мозгов. Доступ к альтернативной информации за время войны, конечно, увеличился, примерно с 6–8% в самом начале до 22% людей, которые умеют обходить блокировки Роскомнадзора, но дальше не растет.

Мы видим некую кристаллизацию двух сообществ. Это, с одной стороны, аудитория пропагандистских СМИ, в первую очередь телевидения и радио (печать сейчас играет менее значимую роль), и с другой – аудитория телеграм-каналов, YouTube, социальных сетей: как раз в этой среде информация распространяется в том числе и через межличностные каналы, через пересказ родственников и знакомых о том, что происходит. Но эти два массива почти не смешиваются между собой, соответственно, не возникает и обсуждения, дискуссии и понимания этих проблем.

– Лев Дмитриевич, насколько высок уровень тревожности в обществе?

– Тревожность очень высока, она носит хронический характер. Есть два вида страхов или тревог. Первый – это страхи, вызванные конкретными причинами. Скажем, страх того, что завтра закроют производство в небольшом городе, закроют завод и весь город останется без работы, – это один вид вполне ясных и отчетливых угроз, которые люди осознают. И есть другой тип – размытой, диффузной тревожности, связанной с тем, что у людей нет средств, чтобы влиять на принимаемые властью решения, соответственно, нет институтов, которые могли бы обеспечить некоторое гарантированное существование на более-менее обозримый срок.

Абсолютное большинство людей, 60–65%, говорят, что они не в состоянии планировать свою жизнь даже на несколько месяцев, так как не знают, что может случиться. И эта негарантированность, нестабильность жизни порождает чувство неопределенности, постоянного беспокойства, что и создает рамки такого тревожного существования. Это страх перед угрозой произвола властей, перед неопределенностью своей жизни, потому что в любой момент могут быть приняты решения, подрывающие привычный образ жизни людей, типа пенсионной реформы, мобилизации, повышения налогов.

– Итак, люди видят проблемы, эти проблемы их беспокоят, но бороться за их решение, похоже, никто не готов, и все так и идет, как шло годами и десятилетиями. Что это говорит о ситуации и о самих российских людях?

– Это говорит о том, что нет возможности коллективного действия и средств принуждения власти либо выполнять свои обещания, либо отвечать на запросы населения. Политические партии или имеют вид фикции, или полностью разгромлены. Нет общественных, политических организаций, которые могли бы артикулировать и представлять в публичном пространстве интересы основной массы населения. Поэтому у людей возникает то, что мы называем тактикой приспособления к репрессивному государству. Это попытка уклониться от давления государства, уйти, вступить в коррупционные отношения с администрацией или то, что в советское время называли “итальянской забастовкой”: снижение производительности труда, демонстрация лояльности при невыполнении требований власти.

Мы видели это в реакции населения на мобилизацию: какая-то часть явно постаралась уклониться, пустившись в бега или не отвечая на повестки. Но это пассивная реакция, не организация политического действия, не требование выполнять законы, а именно чисто индивидуальная тактика приспособления и уклонения от давления государства. Все это, конечно, ведет к фрагментации общества, к тому, что мы называем пассивной адаптацией к государству.

– Волнует ли людей ограничение прав и свобод в стране, бесконечные аресты, судебные процессы не только над оппозиционерами, но и над обычными гражданами, случайно попадающими в эти жернова?

– Волнует, но люди надеются, что как раз их это не коснется, потому что они не оппозиционеры, не выходят на митинги. Каждый старается уберечься от репрессий по-своему. Однако в целом, как ни странно, в обществе все равно складывается ощущение усиливающихся репрессий. Страх перед массовыми репрессиями чрезвычайно высок, за последние годы он поднялся от 10–12% до 40%, то есть люди допускают это, живут с ощущением реальности этой угрозы. Но, опять-таки, они считают, что сделать ничего нельзя, поэтому принимают, что называется, позу зародыша, стараются минимально показываться на публике.

– Исследования вашего Центра показывают, чем озабочены рядовые россияне. При этом по российским СМИ, по официальным заявлениям мы прекрасно видим, чем озабочена российская власть: звучат бесконечные рассказы о русофобии, о вражеском кольце со всех сторон, о желании Запада разорить и уничтожить Россию. По вашим наблюдениям, люди верят во все это, это их беспокоит?

– Они верят в это, но это их не беспокоит, потому что не касается их реальной жизни. Это связано с политикой государства, с идеологией, с оправданием режимом собственного произвола. Не меньше половины населения принимает это как должное – власть и должна врать и объяснять свои действиям таким образом. К повседневной жизни обычных маленьких людей, по их мнению, это не имеет отношения, соответственно, не очень беспокоит их. Да, они знают, что идет наступление на прессу, на свободу слова, что журналисты в идеале должны свободно говорить о любых проблемах, – это люди понимают и считают важным. Власть должна быть выборная, режим не должен оказывать давление на выборы. Но в реальности все происходит наоборот, и люди принимают это за норму, они в своей жизни не знают ничего другого.

Все-таки по меньшей мере за последние 25 лет в этих условиях выросло целое поколение, и оно не знает другого ничего, оно знает цинизм властей, риторику, демагогию и считает это привычной и нормальной ситуацией. Люди не могут это проверить, когда власть утверждает о зловредности Запада, о его русофобии, поэтому они верят в это или допускают это. А озабочены они в первую очередь именно проблемами своего физического выживания, по крайней мере неснижения уровня жизни, – это действительно их волнует.

– Но ведь и власть, навязывая эту антизападную повестку, ощущение постоянной угрозы от “врагов”, таким образом борется с какими-то собственными страхами и тревогами?

– Страхи власти связаны с ее легитимностью. Все-таки это бандитский или мафиозный режим, как его называют венгерские политологи Мадьяр и Мадлович. Люди во власти понимают, что они нарушают закон, нарушают собственную Конституцию, действуют произвольно, разделяя тем самым право на то, что для всех, и на то, что для себя. Это создает у них внутреннее чувство неуверенности и страха перед внезапностью массового протеста. Отсюда такое чрезмерное давление на оппозицию, на организацию гражданского опыта и стремление полностью уничтожить это.

В каком-то смысле тоталитарные режимы (или похожие на них) могут сохраняться, только повышая уровень агрессии: либо вовне – соответственно, провоцируя войны, либо внутри – усиливая террор и репрессии. Это логика самосохранения таких режимов. Есть ощущение неуверенности в легитимности, в праве собственной власти и, соответственно, страх потерять эту власть. Потому что перспектива утраты этой власти, смены власти означает для них не просто физическое отстранение от власти, а для многих – утрату и собственности, и самой жизни. Понятно, что многие из них в случае краха этого режима оказываются не просто под судом, но под угрозой расправы за преступления, совершенные во время их правления.

– Получается, что у страны, образно говоря, раздвоение личности: у власти свои проблемы и тревоги, у народа – свои, совершенно иные, и они как бы существуют в параллельных мирах?

– Именно так. И такое общество, страна, государство крайне нестабильны. Если говорить о процессе, то мы видим относительную, но очень устойчивую тенденцию к деградации, систематическую деградацию и власти, и населения. Это не может продолжаться очень долго – такое государство или скорее общество-государство, потому что мы имеем дело с тоталитарным сращением власти и населения через систему пронизывающих всю массу населения институтов насилия. Такая система постоянно порождает системные кризисы, дисфункцию управления и сама рано или поздно начинает подрывать условия своего существования. Простой пример, о котором все время говорят экономисты: рост военных расходов за счет социальных расходов, медицины, образования, поддержки бизнеса и прочего не может быть очень долгим, рано или поздно это подорвет саму дееспособность такой организации государства.

– Означает ли это, что могут начаться массовые протесты?

– Протесты подавлены, они сегодня находятся на самом низком уровне, в том числе в связи с отъездом за границу наиболее живой, наиболее компетентной части населения. Трудно сказать, сколько сотен тысяч людей уехали, данные сильно расходятся, но во всяком случае уход этой части общества из активной общественной и политической жизни, конечно, привел к снижению гражданской активности. Кроме того, государственные репрессии вызвали и страх, и пассивность, и попытки найти комфорт в той самой “позе зародыша” в условиях террора.

Но ведь и Советский Союз или коммунистическая система развалилась не из-за того, что были какие-то массовые выступления, протесты против нее (а они были, в первую очередь шахтерские, но и другие), а из-за того, что сама бюрократия, особенно ее среднее звено, почувствовала невыносимые, нерешаемые противоречия, прежде всего отсутствие перспектив на рост, невозможность функционирования, выполнения собственных задач. В сталинское время в условиях террора, чисток, постоянных преследований прежде всего в среде бюрократии, для того чтобы занять начальную позицию номенклатурного чиновника, требовалось три года, а в конце брежневского времени для того, чтобы занять ту же позицию (допустим, директора завода или партсекретаря райкома), требовалось 18–20 лет. Все механизмы вертикальной мобильности были парализованы, система склеротизировалась и оказалась недееспособна. И главным деятелем реформ стала средняя бюрократия, прежде всего управленцы: они выступали за изменения, к ним обращался Горбачев. Именно бюрократия поддержала Горбачева, а не массовые протесты разрушили систему.

– И, на ваш взгляд, сейчас можно ждать похожего кризиса?

– Думаю, да.

Источник: «Радио Свобода».