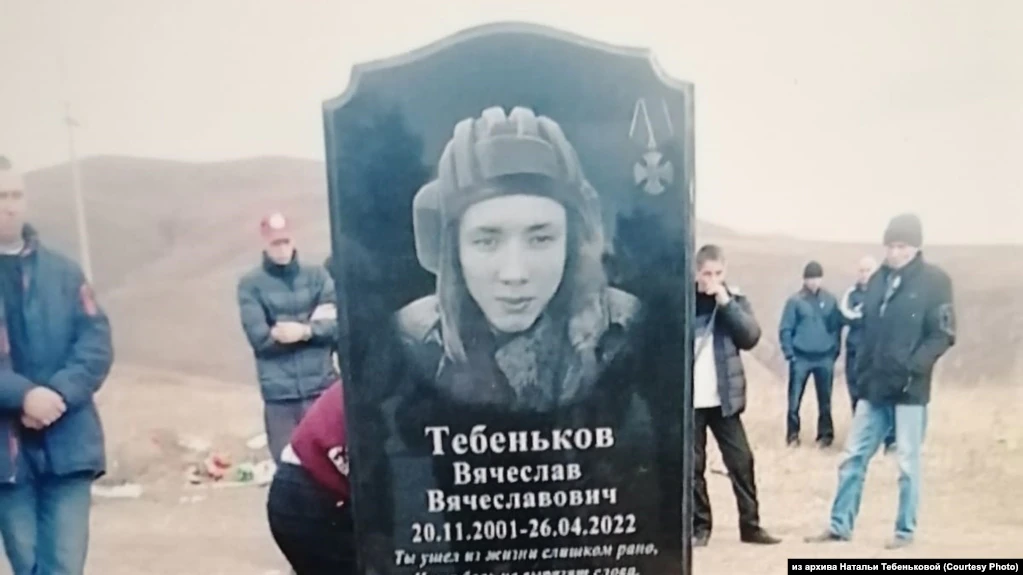

В Забайкалье в октябре торжественно похоронили 20-летнего танкиста из поселка Кокуй Вячеслава Тебенькова. Похороны прошли 8 октября, а погиб он почти за полгода до этого – 26 апреля. Все это время семья надеялась на то, что он жив. Его мать с младшим сыном-инвалидом на руках не получала ни подтверждения о смерти Вячеслава, ни выплат по его контракту.

В похожем положении оказались многие семьи пропавших без вести военных. Некоторые из них до сих пор не знают, что случилось с сыновьями и мужьями, которые в один день просто перестали выходить на связь.

“Я говорю: “Сын, увольняйся!”

Похороны Вячеслава Тебенькова прошли в поселке Кокуй на 6 тысяч жителей, это Сретенский район Забайкалья. Он успел окончить 9 классов местной поселковой школы, учился на тракториста в профучилище в родном поселке. В 18 лет Тебенькова призвали в армию на срочную службу в забайкальском городе Борзе, там же он подписал контракт.

Родные говорят, что Слава подавал большие надежды в пауэрлифтинге и даже стал мастером спорта, но продолжать не стал – нужно было работать, так как новичкам спорт денег не приносит.

– Брат был всегда веселым, никогда не видел, чтобы он грустил. С ним всегда было интересно беседовать, он любил мотоциклы. Часто сидел с ним в гараже, когда он ремонтировал свой мотоцикл – от него я многое узнал о технике, – вспоминает его младший двоюродный брат Николай Судаков. – Слава занимался спортом, пауэрлифтингом, много медалей привозил. С 8 или 7 класса где-то занимался, стал мастером спорта. Но ездить на соревнования дольше не смог – на это деньги нужны, а ему, наоборот, надо было уже их получать, а не тратить. Семье помогать.

По словам Тебеньковых, в ПТУ Слава учился хорошо, но в итоге получил только справку о том, что окончил 10 и 11 класс.

– Профессиональное училище он не закончил из-за коронавируса. Они ввели дистанционное обучение. Но потом из-за отсутствия практики выдали всем им вот такие бумажки, – говорит Судаков. – Иначе был бы тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Я не говорю, что в этом случае он пошел бы работать в поля и остался бы жив. Не думаю. Понимаете, здесь [в Кокуе] нормальной работы нет, чтобы реально помогать маме и младшему брату с инвалидностью, надо идти в армию. Вот он и пошел. И когда служил, говорил, что потом пойдет по контракту служить. Не то, чтобы в восторге был, но это хоть какой-то выход был.

Мать погибшего Наталья Тебенькова говорит, что в селе так повелось – ребята учатся в ПТУ до совершеннолетия и потом идут в армию, а затем – на контракт.

– У нас в Кокуе больше негде и учиться-то. Потом из Борзи его в Песчанку забрали как танкиста. Я не уверена, не знаю, учили ли его на танкиста. В срочной армии, вроде, нет. Не знаю, почему танкистом поставили – может быть, из-за того, что в ПТУ на тракториста учился?

– Но это же не одно и то же – танкист и тракторист..

– Я-то понимаю. Когда он уже даже в Украине был, я говорю: “Сын, увольняйся”. Он говорит: “У нас все тут валом увольняются”. Я: “Так ты тоже увольняйся”. “Нет, мама, я так не могу, это, значит, я остальных тут одних брошу”.

В итоге нас бросил. Сейчас остались от него одни грамоты, медали. Больше ничего не осталось.

Когда он контракт заключил, но войны не было еще, я к нему на сутки съездила. Он мне: “Мама, мы поедем на учения в Беларусь, получать звания”. Потом началась война. Потом мы его потеряли на месяц, везде тревогу били, молчок. В Москву звонили, в Минобороны: “Ждите, выйдет на связь”. Потом он вышел на связь, сказал: “Война, мама. На связь не выхожу”.

Последний разговор у нас с ним был 19 апреля. Они хотели окружить [ВСУ]. “Мама, не теряй, я на связь выйду”. А 26-го апреля он погиб.

– Почему так поздно прошли похороны, он же погиб еще в апреле?

– Нам сказали так: “Их тела собрали [украинские солдаты] и закопали. Мол, до сих пор еще обмен телами идет.

– То есть вы тело получили только в октябре?

– Да. Произошел обмен, я получила тело в октябре.

– А сообщили о смерти когда?

– Официально в августе. А слухи дошли где-то в мае. Военные, кто с ним служил, забили тревогу еще в мае. Рассказали, что из танка не могли выдернуть его, осколок в голову прилетел ему, в бровь. Максим, его сослуживец, приезжал, он на том же поле боя, где Славу убили, был ранен. Шел бой, наших солдат кучу ранило, прям несколько человек лежали на поле, он своим БМП их закрыл, то есть проехал перед ними и закрыл от огня. А когда выглянул, чтобы не наехать, ему осколок прилетел прямо в голову. 8 человек оттуда выжило, 8 человек приезжало на похороны к нему, рассказали все.

Но в мае это не было точно известно. Мы думали, может, в итоге в плен попал? Они ж его раненого не смогли вытянуть из машины, он еще жив был, когда отходили.

На похоронах друзья его рассказывали, высокий такой парнишка, имени не помню: “Я лично перевязывал его [в БМП], поставил ему укол”. Потом его потянуло, за рулем остался. Вытащить пытались: один парнишка начал, его снайпер застрелил, второго тоже подстрелили. У БМП зад уже горел, двое оставшихся собирали по полю раненых, а один отстреливался. Из того же БМП парнишка, стрелок, когда вернулся в Забайкалье, он сразу сказал, что Слава не жилец был. Но он контуженный, списанный, мы подумали: “Контуженому верить?”. Не поверили. И не хотелось, конечно. Раз официально не погиб, значит, ждем.

За телами и некоторыми ранеными, говорят, вернуться не могли, потому что это место, где бой был, уже украинцы заняли. Они собрали наших раненых и трупы, увезли.

Получается, он месяц на танке проездил, его подбили. И тогда его пересадили на БМП, пехоту возить.

– Почему на другой танк не посадили?

– Не знаю. Не было другого. Когда перевели на БМП, он так же колонну вел – самая первая БМП с флагом его была.

Мы все надеялись-надеялись. Звонили военным в Москву, в Борзю. В конце мая нас с отцом взяли на ДНК-экспертизу. Уже слух шел, что он погиб. Один матери позвонил, говорит: “Славка погиб, такой пацан хороший”. Но мы все думали, это сплетни, слух, что он сгорел в БМП, неофициально. Тем более, по ДНК-экспертизе тишина: “Нет тела, нет дела”.

Только в августе нам сказали, что все, точно погиб, тело скоро обменяют. Отец, как услышал, так и умер 2 августа. Я вообще осталась одна с ребенком. Отец не пережил этого, и я в больнице месяц пролежала.

– Вы остались в итоге одна с ребенком-инвалидом?

– Да, у младшего эпилепсия, ему 12 лет,. Нам пообещали 7 миллионов рублей выплатить, но деньги, это дело такое, они всегда заканчиваются. Мне лучше сына живым.

Страшно, конечно, без поддержки так вот остаться. Сейчас с инвалидности снимают только в путь, даже людей с ДЦП снимают: при мне случай был – руки-ноги гнутся, лишаем статуса. Могут в любое время снять, а я на одной зарплате, бюджетник, сами знаете, сколько получаем.

– Вы не собираетесь уезжать? В Читу, например?

– Нет, куда я мужа и сына брошу? Здесь хоть на кладбище хожу. Лежат они вместе с отцом. Отца похоронили, я только 40 дней отвела отцу, Славку привезли. Отца тоже звали Вячеслав.

– У вас совсем нет родственников?

– Старший у меня в соседней деревне живет. Но помощи просить не могу. У него своих детей четверо, ему самому кто бы помог. А сейчас еще и повестка пришла.

– Он не военный?

– Нет, не военный. В третью волну, говорят, его тоже заберут. У него такая повестка была, что третьей волной.

– Ему пришел какой-то документ, мобилизационное предписание?

– Да.

– Все четверо детей несовершеннолетние?

– Да. Старшая дочь только в 3 класс пошла.

– Но это же незаконно..

– Я тоже слышала. Но бумага-то пришла! У нас тут много кто больной-хромой попал [под мобилизацию]. В каждом селе – по половине мужиков выкосили.

“Одно вранье”

В сибирских регионах на сегодня известно как минимум о четырех случаях, когда родные около полугода не могли получить информацию о том, где и в каком состоянии военнослужащий.

Так, в селе Козино Новосибирской области 12 сентября похоронили Егора Герлинга, погибшего еще 31 марта.

Старший механик-водитель 26-летний Виктор Вторушин из бурятского села Илька погиб в Украине 30 марта, а похоронили его спустя почти три месяца – 21 июня.

22 июня в селе Белое прошли похороны 25-летнего матроса Максима Мельника, который погиб еще 6 марта.

Еще больше семей военных, которые полгода и дольше вообще не знают, где находятся их родные. В Минобороны им отвечают одно – “числится пропавшим без вести”.

Больше полугода Анжелика Толмачова пытается найти своего единственного сына Артема. Он уехал в свою часть под Санкт-Петербургом, где служил по контракту, в конце февраля. С тех пор мать не знает, жив Артем или нет.

Последние несколько месяцев ее жизни выглядят так: работа допоздна и бесконечные переписки с Минобороны и прокуратурой. 7 месяцев назад Артем приезжал в отпуск в Тюмень, а потом вернулся в свою часть под Санкт-Петербургом, до окончания контракта ему оставалось несколько дней – 2 марта он хотел закончить службу в армии. 23 февраля он позвонил маме и предупредил, что едет на учения в Курск и скоро вернется. И пропал.

Минобороны считает его без вести пропавшим, единственный свидетель говорит, что Артем попал под обстрел, но погиб ли он тогда – неизвестно. Военком петербургской части, по словам Анжелики, отвечает издевательски: “Он пошел не туда, куда надо. Может быть, и туда, куда надо”. Его сослуживцы и командир говорят матери, что не знают, куда отправили Артема в день его пропажи.

Восемь лет назад Толмачова вместе с сыном и дочерью переехали из родного Енакиево Донецкой области в Тюмень. Артему тогда исполнилось 16 лет. Анжелика признается, что скучает по родине, но под обстрелами было страшно. Сын после 9-го класса сначала учился в колледже, потом его забрали в армию.

– Он пошел на срочную службу. Еще из поезда звонил мне и говорил: “Нас там уговаривают остаться по контракту. Говорят, что это продвижение, так будет лучше”. В итоге в 2020 году он сразу на два года его [контракт] подписал. В Сирии Артем был полгода. Я все спрашивала: “Что ты там забыл? Это страшно!”. Он мне оттуда постоянно звонил. Я, вроде, успокоилась и привыкла к его постоянным командировкам. А потом 18 февраля ребенок вышел на связь последний раз.

Причем после Сирии Артему дали отпуск, на месяц, он хотел отгулять перед увольнением. Но когда приехал в часть, месячный отпуск ему никто не подписал. Он вырвался только на две недели, но сильно не переживал, потому что контракт истекал, и он был уверен, что скоро вернется домой.

Но через некоторое время он мне звонит и говорит: “Нас отправляют в Курск на учения. 2 марта уже буду дома. Командир отдал приказ, не имею права ослушаться”. Объяснил, что нужно выгружать технику (вместе с техникой они поехали). Я еще тогда удивилась, потому что никогда они не выезжали всей частью.

За шесть дней до войны позвонил. Я спросила: “Когда домой собираешься?”. Он ответил, что через три дня. Но больше я его не слышала, – говорит Анжелика и начинает плакать. – Я пыталась дозвониться, но телефон все время был выключен. Спустя 17 дней дочери написал во ВКонтакте сослуживец Артема Кирилл. 7 марта он спросил Лизу: “Вы, что, до сих пор ничего не знаете о нем?”. Сразу поняли, что что-то не то, и Кирилл рассказал, что они въехали в Украину, чтобы там поставить блокпост. Но там стоял уже украинский блокпост. Со слов Кирилла, их технику подбили. Когда они все вылезли из танков, командир отправил на разведку моего сына Артема и еще двух человек. В это время начался артиллерийский обстрел. Артем лежал лицом вниз, но крови не было. Артема и других, кто упал под обстрелом, по словам Кирилла, оставили там же. Выжившие пошли пешком в Россию: шли четыре дня, по пути ели снег и ягоды.

Поговорив с Кириллом, Анжелика дозвонилась до командира сына.

– Он сообщил, что место, где был Артем, обстреляли из миномета. Мы сперва надеялись, что, может быть, его подняли, забрали. Может, он в госпитале где-то? Но один из командиров вернулся в Россию со срочниками, и он сказал, что Артем “без вести пропал”. Я спросила: “А как это возможно? Почему его не забрали?”. Он ответил, чтобы мы “периодически звонили и узнавали”. Я звонила и узнавала. Мне отвечали так: “Ваш сын числится пропавшим без вести. Он пошел не туда, куда надо. А может быть, и туда, куда надо. Он отстал от группы. Больше ничего про него никто не слышал. По некоторым данным, туда, куда он пошел, стреляли из миномета”. Вот так. Вы как думаете, что это за ответы? Я думаю, это издевательство какое-то.

8 мая внезапно телефон Артема включился и пришло сообщение “абонент в сети”.

– Первой позвонила дочка. Трубку взяли, но молчали. Я стала набирать, но телефон уже выключили. Потом дочь мне говорит: “Мама, удалили страничку Артемки в “ВК”. А только мы знали, что это его страница – в армии нельзя странички в соцсетях иметь, поэтому Артем под бабушкиной фамилией завел. Но теперь “страница удалена владельцем”. Как такое возможно?

Потом дочери написала незнакомка, представилась волонтером с Украины и сообщила, что тело военного якобы сожгли, чтобы не выплачивать компенсацию. Кто сжег, она не уточнила. Но мы предположили, что ВСУ. Она отправила фото паспорта Артема, его права и жетон. Это точно его документы были. На все вопросы ответила, что документы “дали на Украине”. Потом она удалила свою страницу и на связь больше не выходила.

Анжелика писала заявление в полицию на поиск сына, множество раз была в военкомате. Без результата.

– Когда первый сослуживец Артема написал, я в военкомат побежала: “Сделайте запрос в часть. Где мой ребенок находится?”. Сделали. 15 марта пришел ответ – “Он на спецоперации”. Еще не был без вести пропавшим. Как такое возможно? Говорю: “Вы не отвечаете за своих солдат вообще? Полгода у вас нет ребят. Никто за это ответственности не несет!”.

Я уже 7 месяцев не живу, в этих бумажках по уши, – говорит Анжелика и перечисляет. – Письмо в Генпрокуратуру, военную полицию, Минобороны, уполномоченному по правам человека в России, министру обороны Шойгу, президенту России, главе ДНР Пушилину. Ответили везде, но повсюду отписки. То пишут: “Ищем”, то: “Соболезнуем, но тела нет” (это Министерство обороны). В Минобороны я звонила почти каждый день, потом они мой и дочкин телефоны заблокировали, сбрасывались звонки – дозвонилась с соседкиного.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области подтвердил, что Артем числится пропавшим без вести. Однако еще 13 июля в Минобороны Анжелике ответили так: “При опознании тела (останков) вы будете проинформированы. Выражаем соболезнования”.

В военной прокуратуре Выборгского гарнизона отметили, что контракт Артема должен был закончиться еще 1 марта, но с рапортом о продлении военный не обращался. Там написали, что из Вооруженных сил молодой человек еще не уволен, а из списков части его не исключили.

– Они назвали это “нарушением закона”, то есть подтвердили, что командир не имел права отправлять Артема на спецоперацию. Какой итог? “В связи с выявленными нарушениями в адрес командира войсковой части вынесено представление об устранении нарушений закона”. Так написал старший помощник военного прокурора Выборгского гарнизона.

Во время поисков сына Анжелика познакомилась с целой группой солдатских матерей. Таких как она – десятки.

– Раскиданы по всем городам. К примеру, Коншу, мать другого пропавшего солдата, с Омска, я с Тюмени, ещё одна с Дальнего Востока. Сейчас мы с Коншу едем в Петербург. Потому что, ну, сколько ждать – скоро зима, я потом вообще нигде ребенка не найду. Хотели коллективно собраться и поехать туда, где президент сидит. Собралось нас человек 15.

Что обидно – нас тут недавно фейками назвали, я сижу на работе, а девочки [матери других пропавших военных] пишут: “Нас показали по телевизору! Сказали, что мы, матери, фейки! Видите ли, Украина хочет, чтобы тут все восстали”. Девочки написали этому военному, мол, а почему это мы фейки. Те ответили: “У вас украинский говор”. Ну, и что? Здесь очень много украинцев. А те, кто живет рядом с Ростовом? У них такой же говор.

Я после этого телевизор перестала смотреть совсем. Одно вранье. Я спросить хочу: “Почему вы, идя туда, обманным путем посылаете ребят, которые ничего не знают? Это что за офицеры, которые носят погоны и так относятся к своим сослуживцам и к их родителям?”.

С юридической точки зрения статус “безвестно отсутствующий” корректнее, чем “без вести пропавший”, замечает юрист, специализирующийся на военном праве, Алексей Семенов. Но любая из формулировок должна быть зафиксирована судом.

– Только при наличии решения суда статус “пропавшего” или “отсутствующего” возлагает на государство ответственность за его пропажу, а родственникам дает право на выплаты. Но признать человека безвестно отсутствующим суд может только по истечении года после последних известий о человеке, – поясняет юрист. – Все остальное, включая подтверждение статуса в Минобороны, неформально: где военнослужащий – неизвестно, он “безвестно отсутствующий”. Уйти на это могут годы. На практике обычное дело, когда родственники два года ходят по судам, чтобы получить свидетельство о смерти. Только после получения этого документа они имеют право на все выплаты. Единовременная выплата, страховая – в сумме это сейчас около 7,5 миллионов рублей.

Оценить количество “отсутствующих” солдат эксперты не берутся. Юридическое бюро Алексея Семенова с конца февраля столкнулось с ростом числа обращений в 10(!) раз – все они, по его словам, от родных пропавших солдат.

– Количество я сказать не могу, в целом цифры потерь настолько запутались, что даже приблизительные оценки в тысячах давать сложно. Вообще, пропавшие без вести на войне – это почти всегда погибшие. Особенно в войне, которая идет в густонаселенном районе. Либо солдаты погибли (могли от холода или голода даже), либо вышли куда-то к своим или врагу. И тогда они стали пленными или их вернули в строй. Важный момент в том, что российская армия изначально ни разу не озвучила число пленных. Да, есть новости про обмены, а сколько всего пленных российских солдат в Украине – не говорят, – замечает военный аналитик Ян Матвеев. – Как именно считают пропавших: обычно в подразделении проводится поверка (утренняя, вечерняя), на которой все военнослужащие должны быть. Кого нет – за тех либо указывают причину, либо считают убитым/пропавшим. То есть неважно, давно ты видел военнослужащего или нет – во время поверки, переклички командир должен знать про каждого, где он. Если на дальнем посту, то так и говорится – на посту, даже если там он пропал, допустим, или погиб. Либо человек говорит “я”, либо помечают, почему отсутствует.

Всех, кого не нашли убитым (а трупы должны забирать), надо писать в пропавших. Потому что вдруг он придет завтра. Когда подразделение воюет, и в окопах сложно проводить поверки, иногда на них вообще “забивают”, проводят как попало и ничего на бумагу особо не записывают. А вот когда уходят в тыл, там уже и считают полноценно – кто вернулся, а кто нет. И тут уже, скорее всего, те, кто не вернулся вместе с подразделением, – уже не вернутся.

В целом, думаю, тут работает фейковая статистика, как у нас было с ковидом. Количество убитых занижают максимально, пишут “пропали”. В итоге и пленные, и многие погибшие попадают в категорию “пропавших”. В том числе, чтобы деньги не платить, как тому отцу матроса Шкребца (матроса-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на затонувшем крейсере “Москва”, считают пропавшим без вести, несмотря на то что корабль затонул еще в апреле и небольшое число выживших давно известно. – С.Р.).

Последний материал от независимых СМИ был про 7502 погибших россиян (у BBC, от октября 2022 года). Исходя из того, что данные занижают минимуму вдвое, можно говорить о свыше 15 тысячах погибших. Может быть, и сильно больше 20 тысяч. Скольких из них российская армия назовет “пропавшими без вести”? Думаю, этого и Шойгу точно не знает. Ведь война – это большой бардак. Они даже при желании и вколотой сыворотке правды не расскажут всех цифр, поскольку не знают и сами. И это ведь, по сути, вопрос формулировки – очевидно, если не вернулся и не в плену, значит погиб.

Еще нужно учесть, что сейчас заметная доля воюющих на стороне России – это силы ЛДНР и ЧВК (частная военная компания), а в официальной статистике их никто не учитывает. Российская армия занижает потери в том числе таким способом, – говорит Ян Матвеев.

Источник: «Сибирь.Реалии»